ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТИХООКЕАНСКОЙ НАВАГИ ИЗ ТАУЙСКОЙ ГУБЫ

Материал подготовил Р. Р. Юсупов

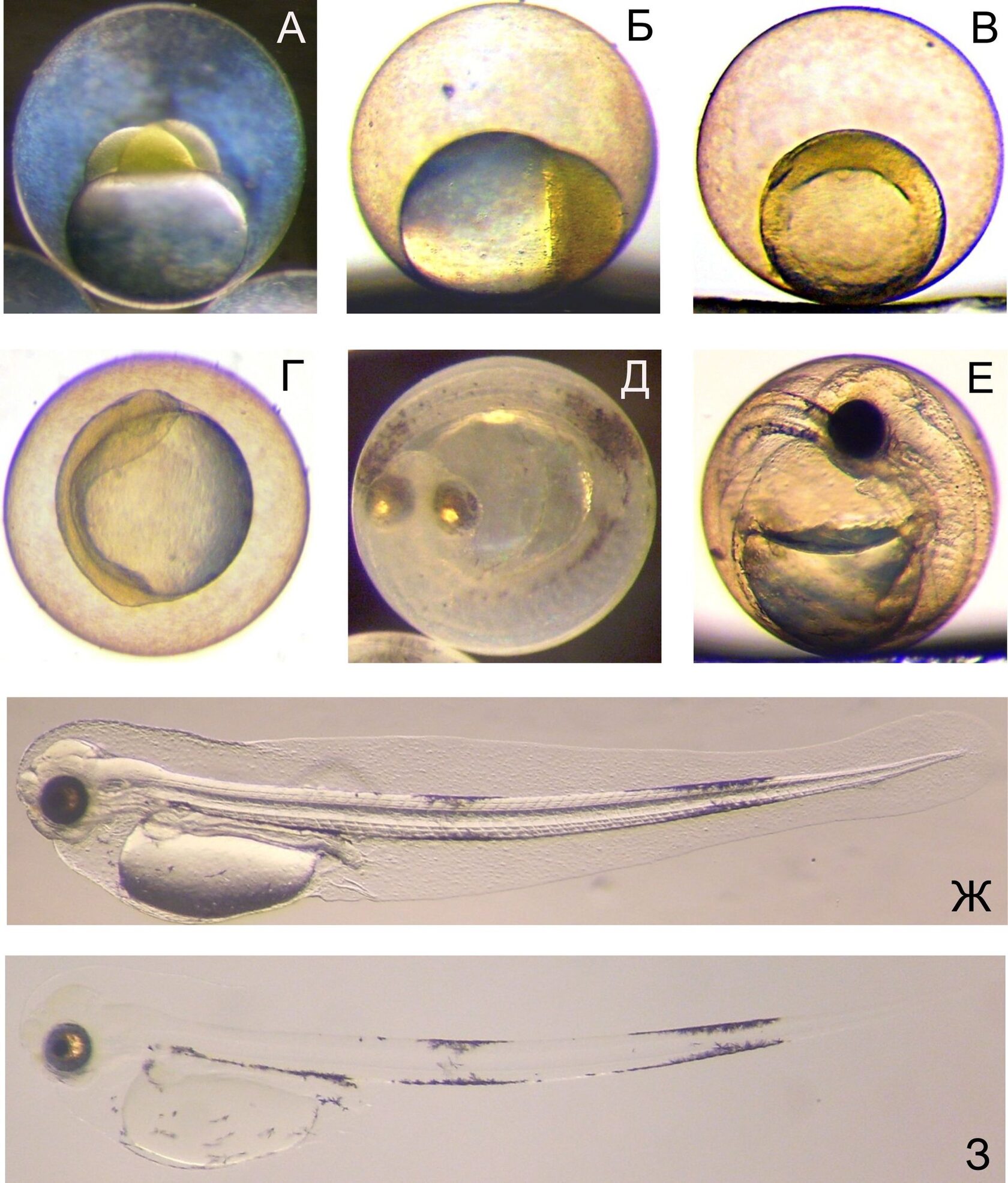

В возрасте 459 ч у небольшого количества эмбрионов, а еще через 6 ч у всех наступает завершающий VII этап развития, характеризующийся наличием сердцебиения. На этом этапе в слуховых капсулах развиваются отолиты, начинается пигментация глаз меланофорами, а в возрасте 593 ч — ксантофорами и гуанофорами, придающими глазам сначала черный, а затем бронзово-серебристый цвет (см. рисунок, Д). К 744 ч на голове, передней части туловища и желточного мешка развиваются железы вылупления в виде пузырьковой сыпи (см. рисунок, Е). Через 849 ч эмбрионы наваги начинают освобождаться от оболочки яиц (см. рисунок, Ж, З). Вылупившиеся предличинки наваги тауйской популяции самые крупные из известных в литературе, полная длина их тела варьирует от 5,30 до 6,25 мм, при среднем показателе 5,82±0,05 мм. В водах северо-восточной части Тихого океана, Берингова моря, Сахалина и Приморья размеры предличинок колеблются от 3,5 до 3,9 мм.

Общий характер пигментации предличинок наваги из Тауйской губы в целом соответствует описанному в литературе для ровесников вида других популяций. Особенность их пигментации в большем количестве пигментных клеток на желтке и вдоль прилегающего к нему участка туловища. Сравнительно более интенсивная пигментация тела предличинок наваги Тауйской губы, отмеченная нами и для других видов рыб этого района, может иметь адаптивное значение, позволяющее лучше аккумулировать поступающее с солнечной радиацией тепло в условиях медленного прогрева водных масс гидрологической весной в северной части Охотского моря.

Ознакомиться с деталями исследования можно в статье: Юсупов Р. Р., Ракитина М. В. Размножение, эмбриональное и раннее постэмбриональное развитие тихоокеанской наваги Eleginus gracilis (Gadidae) Тауйской губы (северная часть Охотского моря) // Известия ТИНРО. 2017. Т. 189. С. 52−66.

Общий характер пигментации предличинок наваги из Тауйской губы в целом соответствует описанному в литературе для ровесников вида других популяций. Особенность их пигментации в большем количестве пигментных клеток на желтке и вдоль прилегающего к нему участка туловища. Сравнительно более интенсивная пигментация тела предличинок наваги Тауйской губы, отмеченная нами и для других видов рыб этого района, может иметь адаптивное значение, позволяющее лучше аккумулировать поступающее с солнечной радиацией тепло в условиях медленного прогрева водных масс гидрологической весной в северной части Охотского моря.

Ознакомиться с деталями исследования можно в статье: Юсупов Р. Р., Ракитина М. В. Размножение, эмбриональное и раннее постэмбриональное развитие тихоокеанской наваги Eleginus gracilis (Gadidae) Тауйской губы (северная часть Охотского моря) // Известия ТИНРО. 2017. Т. 189. С. 52−66.

Тихоокеанская навага Eleginus gracilis (Tilesius, 1810) широко распространена в морях северной части Тихого океана и относится к традиционным и ценным промысловым объектам прибрежного рыболовства. Такая значимость наваги обусловила интерес многих ихтиологов к изучению в основном биологической структуры промысловой части популяций вида по ареалу. Однако приходится констатировать, что эмбриональный период жизни наваги в литературе крайне слабо освещен. В северной части Охотского моря таких исследований до настоящего времени нет.

Экспериментальные исследования эмбриогенеза наваги из Тауйской губы проведены в январе − марте. «Текучих» производителей наваги отбирали из улова вентеря. Инкубация икры шла в слабо отапливаемом помещении при средней температуре +2,8ºC.

Экспериментальные исследования эмбриогенеза наваги из Тауйской губы проведены в январе − марте. «Текучих» производителей наваги отбирали из улова вентеря. Инкубация икры шла в слабо отапливаемом помещении при средней температуре +2,8ºC.

Как и по ареалу, икра наваги из Тауйской губы демерсального типа. В конце первого — начале второго этапа развития ее диаметр колеблется от 1,00 до 1,58 мм. Формирующийся плазмодиск охристый и находится в верхнем положении. В возрасте 10 ч он достигает максимальных размеров, и эмбрионы переходят на II этап дробления (см. рисунок, А). На рисунке хорошо видно, как на темном фоне в падающем свете ярко проявляется ячеистая структура оболочки икринки наваги. Преломляясь в ячейках, отраженный свет создает эффект флуоресцирующего голубого муарового рисунка объемной структуры. Такая особенность оболочки икры наваги, общая для рода Eleginus, была описана лишь в тексте, а мы впервые представили ее на фото в цвете.

В возрасте 14−18 ч в икринках проходят второй и третий циклы деления, и при достижении стадии шестнадцати бластомер находящийся до этого в верхнем положении бластодиск начинает «заваливаться» набок (см. рисунок, Б). Вслед за движением перибласта происходит активное перераспределение глубоких клеток из центральной зоны бластодиска к его краям с образованием небольшого утолщения по краю обрастания, в результате чего формируется зародышевое кольцо (см. рисунок, В). В дальнейшем параллельно с процессом эпиболии начинается конвергенция клеток бластодермы и их движение параллельно экватору желтка к участку закладки осевого зачатка эмбриона. В результате происходит сомитогенез эмбриона, который в возрасте 177 ч имеет вид частично погруженного в желток валика, что характеризует его переход на V этап органогенеза (см. рисунок, Г). В возрасте 216, 288 и 297 ч последовательно происходят сегментация туловищной мезодермы и образование Купферова пузырька, развитие глазных бокалов и хрусталиков, и формируется хвостовая почка.

В возрасте 14−18 ч в икринках проходят второй и третий циклы деления, и при достижении стадии шестнадцати бластомер находящийся до этого в верхнем положении бластодиск начинает «заваливаться» набок (см. рисунок, Б). Вслед за движением перибласта происходит активное перераспределение глубоких клеток из центральной зоны бластодиска к его краям с образованием небольшого утолщения по краю обрастания, в результате чего формируется зародышевое кольцо (см. рисунок, В). В дальнейшем параллельно с процессом эпиболии начинается конвергенция клеток бластодермы и их движение параллельно экватору желтка к участку закладки осевого зачатка эмбриона. В результате происходит сомитогенез эмбриона, который в возрасте 177 ч имеет вид частично погруженного в желток валика, что характеризует его переход на V этап органогенеза (см. рисунок, Г). В возрасте 216, 288 и 297 ч последовательно происходят сегментация туловищной мезодермы и образование Купферова пузырька, развитие глазных бокалов и хрусталиков, и формируется хвостовая почка.

Эмбриональное развитие тихоокеанской наваги: А — стадия 2 бластомеров; Б — поздняя (мелкоклеточная) бластула; В — стадия зародышевого кольца; Г — закладка глазных пузырей; Д — пигментация глаз гуанофорами; Е — развитие желез вылупления; Ж — вылупившаяся предличинка; З — то же в падающем свете