Еще со школьной скамьи многим известен термин «лишайники», но не все могут узнать их в природе, представить, насколько они разнообразны и удивительны! Как правило, обыватель не отличает лишайники ото мхов. Между тем это очень разные живые организмы. Мхи — отдел высших растений, лишайники (Lichenes) — особая группа симбиотических организмов. О них мы и хотим рассказать подробнее.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛИШАЙНИКИ!

Роль лишайников в растительном покрове чрезвычайно велика. Они присутствуют практически во всех растительных группировках. Во многих сообществах количество видов лишайников больше, чем высших сосудистых растений. Будучи одним из основных напочвенных элементов растительных сообществ тундровой зоны, лишайники родов Cladonia и Cetraria являются главными кормовыми объектами для северных оленей. Также служат убежищем и пищей многим живым организмам. Например, насекомые используют лишайниковую мимикрию для защиты от хищников. Лишайники издавна применяются в медицине; их употребляют в пищу не только животные, но и люди.

Тело лишайника состоит из двух компонентов: грибного (микобионта) и водорослевого (фикобионта). В роли фикобионта могут выступать и цианобактерии. Долгое время природа лишайников оставалась загадкой; и даже после открытия в 1867 г. немецким ботаником Симоном Швенденером двойственного характера этих организмов они также оставались, по образному определению К. А. Тимирязева, растениями-сфинксами. Взаимоотношения двух симбионтов в лишайниковом тандеме трактуются неоднозначно и до сих пор. Их определяют как истинный паразитизм гриба на водоросли, либо как сбалансированный паразитизм, либо как мутуализм − облигатное взаимовыгодное сожительство двух организмов. Тем не менее лишайники − биологически целостные организмы со своим эволюционным путем развития и присущими только им чертами строения и обмена веществ.

Период интенсивного развития лихенологической науки в России пришелся на годы существования СССР. Первые упоминания о лишайниках Магаданской области (в современных ее границах) можно найти в работе Локинской М. А. «Лишайники Магаданской области» (1966), где приводятся 29 наиболее характерных, повсеместно распространенных видов.

Материал подготовила Е. В. Желудева

Не смотря на то что в нашем Институте лаборатория ботаники активно работает с 1972 г., лихенофлора региона изучена крайне неравномерно. Лихенологические исследования, проводившиеся здесь в конце XX в., охватывали главным образом горно-таежные районы в бассейне р. Колыма. Начиная с 2008 г. в лаборатории идут планомерные работы по изучению видового разнообразия лишайников, и за неполные 10 лет обнаружены более 200 новых для области видов. Таким образом, для Магаданской области известны около 600 видов лишайников из 3,5 тысяч, указанных для России. В настоящее время лихенофлору исследуют на островах и побережье, в заповеднике «Магаданский» и различных районах области.

Лишайники, обычные для Магаданской области.

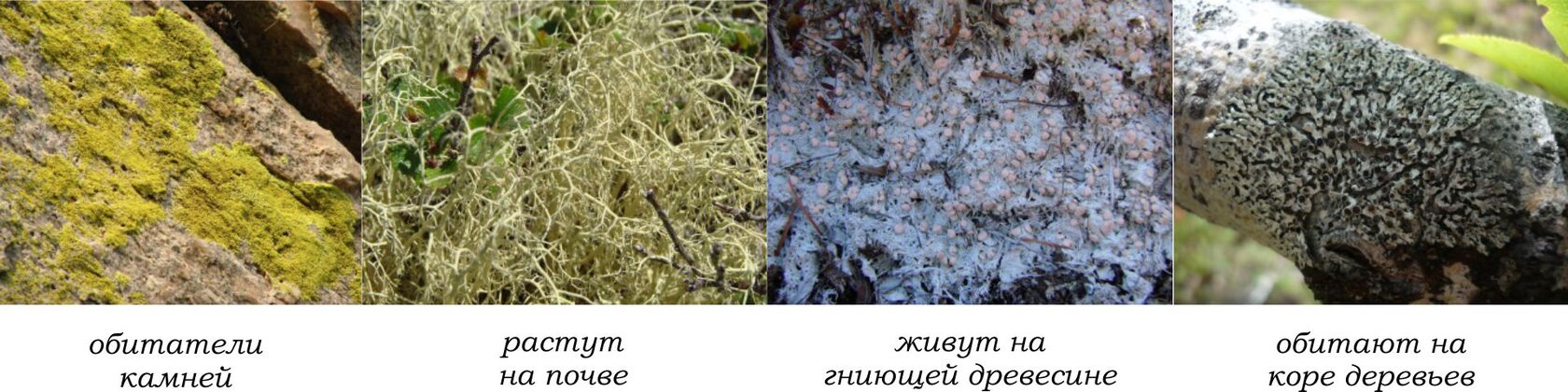

По отношению к субстрату выделяют четыре группы:

По строению различают лишайники:

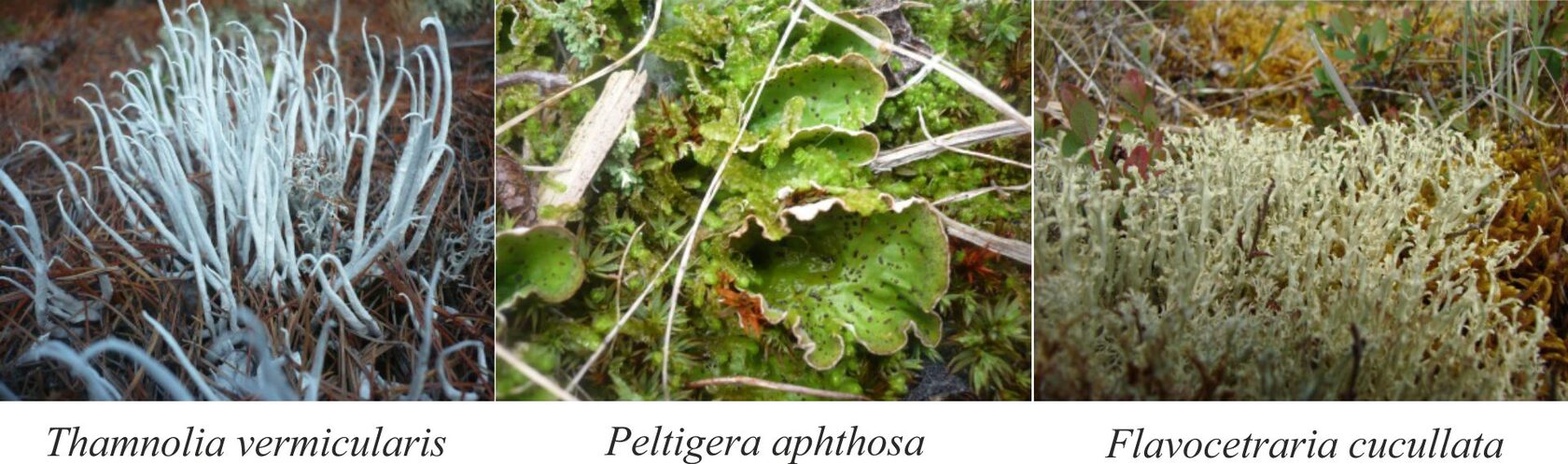

В тундрах и пойменных растительных сообществах Магаданской области обитают редкие виды лишайников, которым характерна узкая экологическая валентность; они обладают высокой чувствительностью к загрязнению окружающей среды и изменениям климата, и выпадают из состава сообществ при антропогенных нарушениях природных ландшафтов. Такие особенности делают эти лишайники удобными и надежными индикаторами изменений, происходящих в окружающей среде.