Тема актуальна для всех регионов Дальнего Востока России, где свежая рыба — издавна один из основных продуктов питания у населения. Ежегодно с наступлением лососевой путины жители и СМИ Магаданской области традиционно озадачиваются вопросом: возможно ли заражение паразитическими червями от выловленной или купленной на рынке рыбы.

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ЧЕРВИ РЫБ СЕВЕРНОГО ОХОТОМОРЬЯ, ИМЕЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОЕ И ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗНАЧЕНИЯ

У лососевых рыб материкового побережья Охотского моря можно выделить не менее 20 видов гельминтов, имеющих медицинское и (или) ветеринарное значения: цестоды (ленточные черви) — Diplocotyle olrikii, Nybelinia surmenicola, Eubothrium crassum, E. salvelini, Diphyllobothrium dendriticum, D. ditremum, D. luxi; трематоды (дигенетические сосальщики) — Diplostomum gasterostei, D. gavium, Ichthyocotylurus erraticus, I. pileatus, Phyllodistomum simile, Ph. umblae; нематоды (круглые черви) — Hysterothylacium gadi aduncum, Anisakis simplex, Pseudoterranova decipiens, Philonema oncorhynchi, Salvelinema salmonicola и акантоцефалы (скребни, или колючеголовые черви) — Acanthocephalus tenuirostris, Corynosoma strumosum. Практически значимы для жителей приморских регионов Северного Охотоморья четыре вида: цестоды — лентец Лукса (Diphyllobothrium luxi) и Nybelinia surmenicola, а также нематоды Anisakis simplex и Pseudoterranova decipiens. Знание некоторых особенностей биологии этих гельминтов и простых правил обращения при готовке свежепойманной рыбы позволяет жителю-дальневосточнику в полной мере наслаждаться вкусом тихоокеанских лососей и проходных гольцов. Это и составляет основную утилитарную цель дальнейшего повествования.

Просветительская работа среди населения по данной теме в нашей стране, к сожалению, ещё крайне слаба и не идёт ни в какое сравнение с подобной деятельностью в странах Юго-Востока Азии. Например, в Японии, где тема гельминтозов (болезней, вызываемых паразитическими червями), передающихся через свежие морепродукты, особенно актуальна.

Лентец Лукса (Diphyllobothrium luxi). Его инвазионные личинки (плероцеркоиды) белые, относительно крупные (более 1 см длиной как свободно залегающие, так и инкапсулированные), визуально хорошо различимы в красной мускулатуре лососевых рыб. На наш взгляд, они несут наибольшую угрозу здоровью человека и домашних животных, вызывая гельминтозное заболевание − дифиллоботриоз. Заметим, что взрослая зрелая цестода D. luxi в кишечнике зараженного млекопитающего (бурого медведя, человека) достигает длины 1 м и более.

Достоверные сведения о риске заражения лентецами населения в настоящее время известны только в пределах Хабаровского края и Сахалинской области, что, скорее всего, не отражает истинную современную картину распространения дифиллоботриоза в Северном Охотоморье. Плероцеркоиды D. luxi локализуются, как правило, в спинной и хвостовой частях мускулатуры лососевых рыб; и нужно быть особенно внимательным, чтобы обнаружить этих паразитов в препарируемой рыбе.

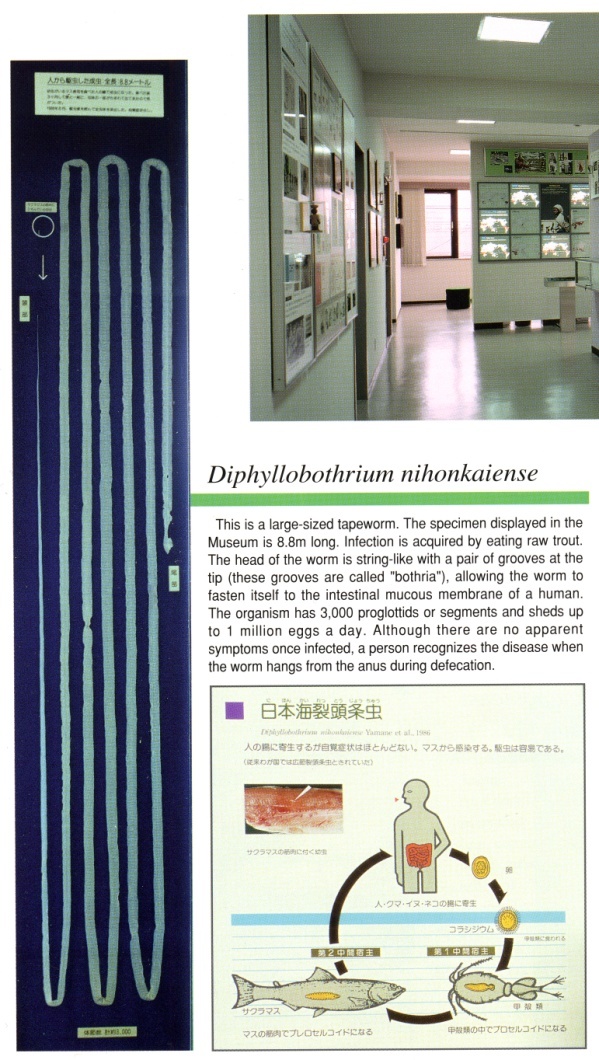

Наряду с государственными там существуют и замечательные частные паразитологические музеи. Среди них особо популярен у населения известный музей Мегуро (Meguro Parasitological Museum), в котором каждому виду паразитов посвящены прекрасно оформленные стенды с коллекционным материалом.

Материал подготовили Г. И. Атрашкевич и В. В. Поспехов

Изначально с сельдью и связано широкое изучение анизакисов. В Голландии прошлого века впервые выявили тяжелое заболевание человека, которое в ряде случаев заканчивалось летальным исходом. Эту болезнь назвали «эозинофильной флегмоной» кишечника. Её возбудителем оказались личинки Anisakis sp. из атлантической сельди. С этого времени проблема анизакидоза привлекла к себе пристальное внимание специалистов и стала одной из мировых проблем медицинской паразитологии.

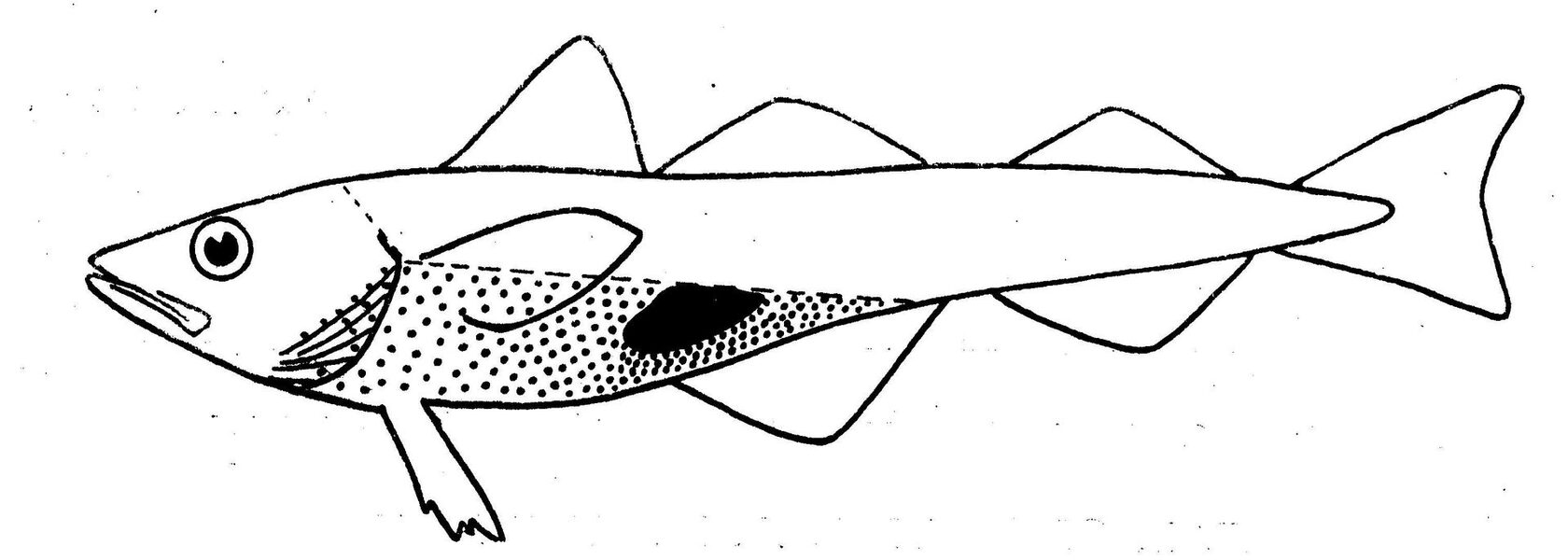

Локализация личинок N. surmenicola в теле свежевыловленного минтая. Места наибольшего скопления нибелиний затушеваны. Пунктиром показана рекомендованная линия разреза рыбы при обработке для пищевых целей

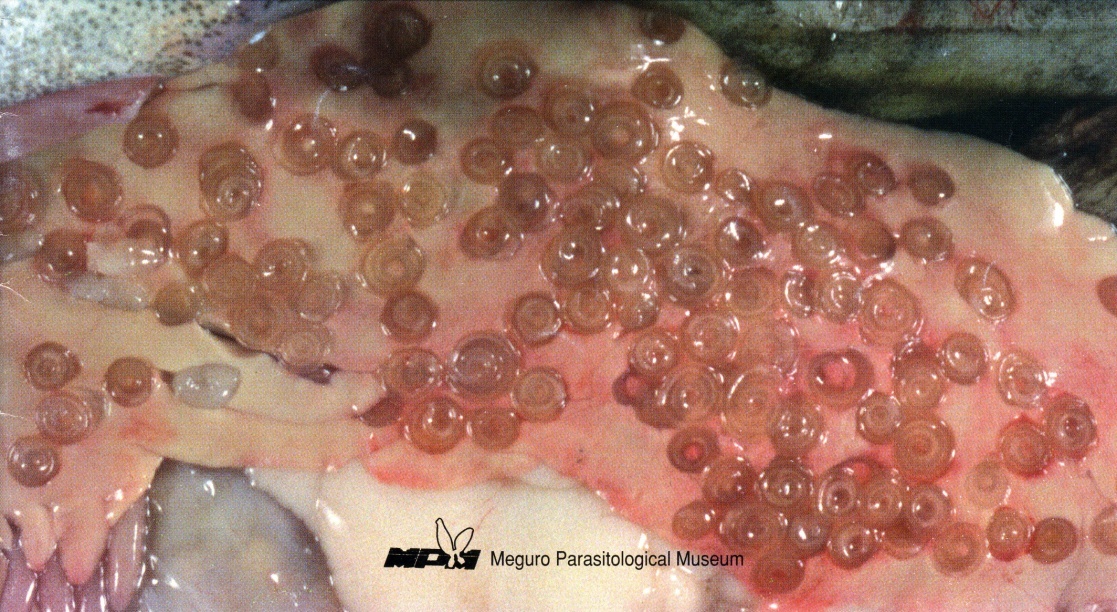

Личинки (плероцеркоиды) N. surmenicola (фото Г. И. Атрашкевича)

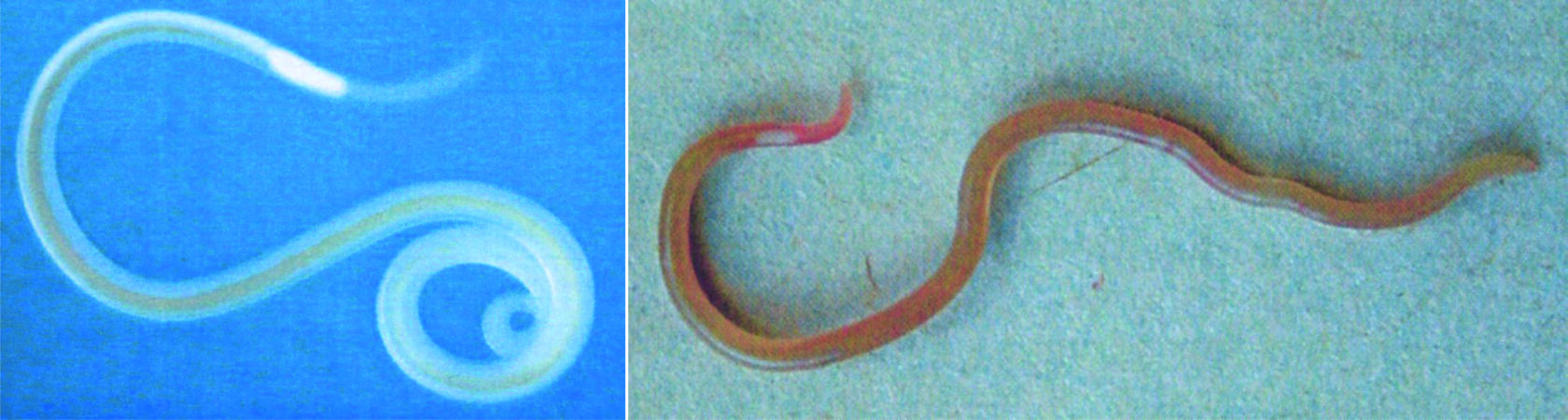

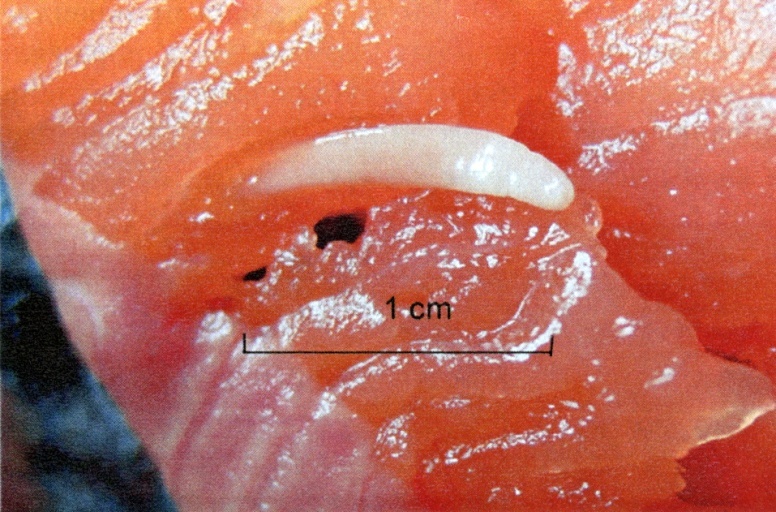

Личинки третьей стадии из мускулатуры лососей: слева A. simplex, справа P. decipiens

Личинки нематоды A. simplex на внутренних органах сельди (из титульного листа рекламного буклета частного паразитологического музея Мегуро, Япония)

Взрослые цестоды Eubothrium crassum, вызвавшие закупорку кишечника кеты (фото В. В. Поспехова)

Плероцеркоид D. luxi в мускулатуре горбуши

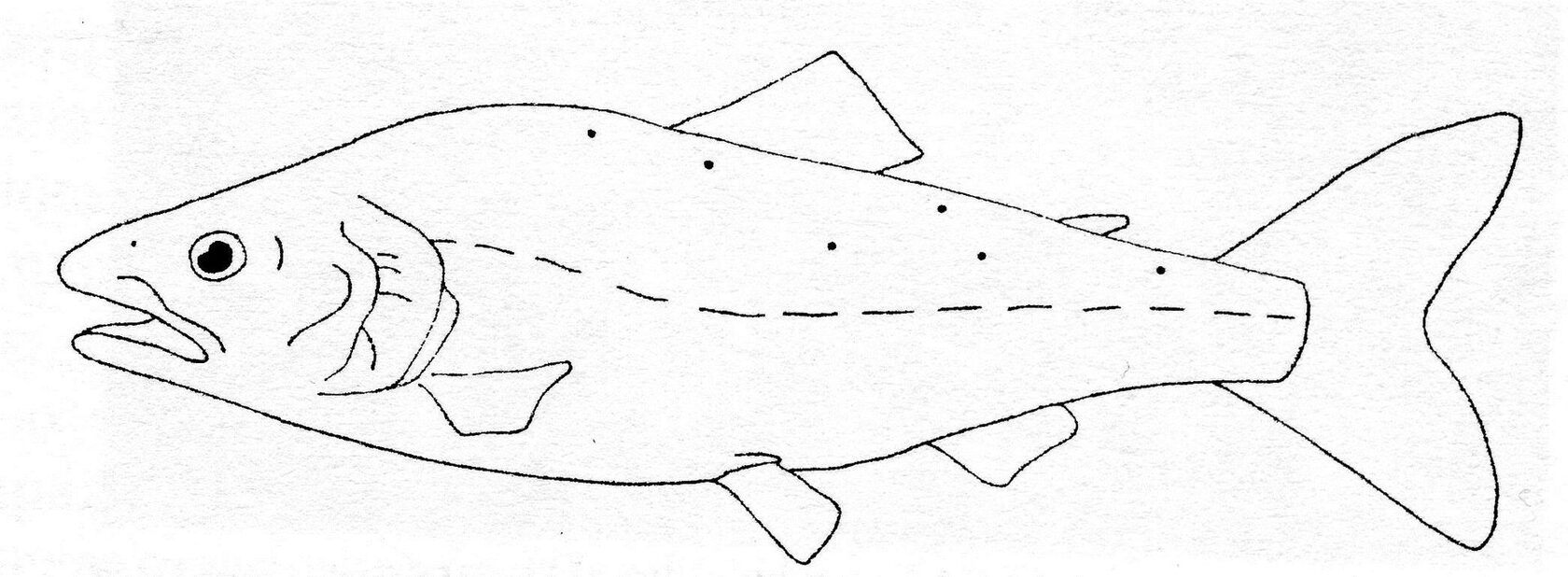

Локализация (обозначена точками) плероцеркоидов D. luxi в мускулатуре горбуши

Стенд, посвященный жизненному циклу и практическому значению цестоды (ленточного червя) Diphyllobothrium luxi (=D. nihonkaiense), в частном паразитологическом музее Мегуро (Япония)

Нематоды Anisakis simplex и Pseudoterranova decipiens. Личинки обоих видов нематод, вызывающие гельминтозное заболевание анизакидоз, хорошо различаются между собой даже невооруженным глазом. У личинок анизакисов тело светло-желтого цвета, длиной 14−30 мм и диаметром до 0,5 мм; как правило, свёрнуто в тонкостенной капсуле в тугую спираль. Личинки псевдотерранов, напротив, тёмно-красного цвета, значительно крупнее (длина 25−45 мм и диаметр до 1,2 мм) анизакисов, свёрнуты в капсуле неправильным кольцом или расправлены, свободно залегают вне капсул.

Вопросы о природном жизненном цикле и источниках инвазии D. luxi до настоящего времени окончательно не решены. Есть мнение, что наземные млекопитающие, и в меньшей мере человек, проживающие на побережье дальневосточных морей и в бассейнах лососевых рек, могут служить источниками первичной инвазии. Так, например, на нерестилищах лососевых рыб основная роль в распространении этого паразита может принадлежать его основному окончательному хозяину — бурому медведю, который питается проходными лососевыми в период их нерестовой миграции и который в значительной степени поражен лентецами D. luxi.

Наиболее полно к настоящему времени изучен жизненный цикл именно A. simplex, в общих чертах сходный с жизненным циклом представителей других видов семейства анизакид, в т. ч. P. decipiens. Половозрелые нематоды в желудочно-кишечном тракте китов и тюленей продуцируют огромное количество яиц. В морской воде внутри яйца последовательно формируется личинка первой и второй стадий. Такие яйца или вышедших из них личинок заглатывают первые промежуточные хозяева — различные ракообразные, в полости тела которых завершается развитие второй стадии и начинается формирование личинок третьей стадии. Дальнейшее их развитие обязательно связано с рыбами и головоногими моллюсками (в т. ч. кальмарами) — вторыми промежуточными хозяевами. Локализуясь в полости тела, во внутренних органах и мышцах, личинки третьей стадии становятся инвазионными (способными заражать) для дефинитивных (окончательных) хозяев. В их желудке и кишечнике они дважды линяют, растут и формируются во взрослых червей.

Практически каждому дальневосточнику хорошо известен внешний вид личинок анизакисов, обнаруживаемых в свежей, копчёной, солёной и маринованной сельди; поверхность внутренних органов рыбы зачастую покрыта слоем этих паразитов.

Отметим, что вне зависимости от видовой принадлежности основные возбудители анизакидоза во всём мире − личинки третьей стадии из рыб. Достоверно такие личинки относятся к родам Anisakis и Pseudoterranova. Безусловное «лидерство» в этом в пределах Тихоокеанского бассейна (включая Охотское море) принадлежит A. simplex — массовому паразиту практически всех видов проходных лососей и гольцов. Именно они имеют первостепенное значение в эпидемиологии анизакидоза в Северном Охотоморье, поскольку население с удовольствием употребляет этих рыб в пищу в свежем и малосольном виде. Однако на Дальнем Востоке России до сего времени существует, пожалуй, единственный, документально зарегистрированный случай анизакидоза человека (A. simplex), описанный в научной литературе. Очевидно, это не отражает истинной картины распространения данного заболевания в регионе; обычно случаи заражения анизакисами не афишируются или диагностируются как пищевые отравления.

Из года в год наблюдается высокая по всем показателям зараженность личинками анизакисов проходных лососевых рыб северной части материкового побережья Охотского моря, где особенно выделяются массовые виды лососей — кета, горбуша, кижуч и нерка, имеющие наибольшее эпидемиологическое значение по анизакидозу в регионе. При этом вопрос о прижизненном распределении личинок анизакисов у лососевых рыб приобретает особое значение. И здесь наблюдается определённая закономерность. Чётко установлено, что у горбуши, исследованной сразу после вылова, сильнее всего заражены личинками A. simplex брюшные мышцы; меньшие показатели отмечены для спинных мышц. Это свидетельствуют об однонаправленных миграциях личинок анизакисов в теле рыбы (в данном случае — лососевых) в сторону самых насыщенных жирами органов и тканей, что подтверждает и наша практика. Чтобы обнаружить личинок анизакисов в свежепойманном лососе или гольце, в первую очередь надо исследовать брюшные мышцы рыбы, рассекая их на тонкие ломтики для визуального обнаружения паразитов. Если анизакисы отсутствуют в брюшке рыбы, то в глубоких мышечных слоях они могут отсутствовать. И это важно для выбора использования (приготовления) свежей рыбы — слабого или сильного посола, жарения, копчения или замораживания целиком.

Не случайно с каждым сезоном лососевой путины во всех регионах Дальнего Востока России в печатных и электронных СМИ традиционно поднимается вопрос о профилактике именно дифиллоботриоза и анизакидоза. В научной и популярной литературе описаны различные методы обеззараживания рыбы от опасных гельминтов. Однако самая простая, широко известная превентивная мера от эпидемиологически значимых паразитических червей (как в промышленном производстве, так и в быту) — длительное предварительное промораживание рыбы при низкой температуре до полного её обеззараживания от живых гельминтов, что с успехом позволяет осуществлять современная холодильная бытовая техника.

Обычно рекомендуется следующее: промораживать целую рыбу (или её куски) при температуре -20°С (температура в теле рыбы) в течение 24 ч с последующим хранением при -18°С в течение 7 дней, либо проваривать или прожаривать 20 мин, либо просаливать крепким посолом в течение 14 суток. И здесь мы особо выделяем и настоятельно рекомендуем заинтересованному читателю книгу Гаевской А. В. Анизакидные нематоды и заболевания, вызываемые ими у животных и человека (Севастополь, 2005), где доступным языком проведён морфолого-систематический и экологический анализ всех существующих в литературе и практике сведений о представителях семейства анизакид (Anisakidae), в т. ч. A. simplex и P. decipiens.

Наконец необходимо ещё раз упомянуть о гельминтах, портящих товарный вид свежей и консервированной рыбной продукции. В первую очередь это касается личинок (плероцеркоидов) цестоды Nybelinia surmenicola. В Тихоокеанском бассейне минтай Theragra chalcogramma − основной окончательный хозяин нибелиний, из-за которых этот ценный в настоящее время промысловый вид морских рыб долгие годы неоправданно использовали в основном для производства тука и как корм для пушных животных в звероводстве. Нибелинии локализуются, как правило, в полости тела рыбы и при больших количествах (сотни экземпляров) скапливаются в задней её части, над анальным отверстием, где образуют комок, покрытый сверху соединительнотканными оболочками.

Считается, что для человека нибелинии безвредны; взрослые они паразитируют лишь у акул и скатов. У проходных лососевых рыб личинки N. surmenicola встречаются относительно редко и в небольших количествах. По внешнему виду и величине похожи на личинок мясных мух; в живом состоянии очень подвижны, что вызывает у обработчика (например, рыболова-любителя или кулинара) отвращение к зараженной рыбе.

Если пойманную зараженную рыбу сразу не потрошить и в целом виде оставить какое-то время вылеживаться, то личинки нибелиний могут мигрировать из полости тела рыбы в её мускулатуру. Нибелинии остаются живыми до 22 ч в непотрошеной рыбе, хранящейся в условиях бытового холодильника до -7°С. Однако (и это важно) в таких условиях личинки нибелиний становятся малоподвижными и не меняют свою локализацию в полости тела рыбы ни при дальнейшем её хранении в холодильнике, ни при дефростации.

В заключение хочется посоветовать рыбообработчикам, в первую очередь рыболовам-любителям и кулинарам, не поддаваться брезгливости и отвращению при виде зараженной гельминтами рыбы (это нередко ведёт к тому, что её выбраковывают и выбрасывают), а попытаться хладнокровно разобраться с видовым составом и локализацией наблюдаемых гельминтов.

И уже после этого принимать соответствующие меры, в зависимости от степени зараженности рыбы — единичными гельминтами или их множеством, которые или представляют угрозу для человека и животных, или только портят товарный вид рыбы. В последнем случае достаточно лишь удалить червей и можно сразу использовать свежую рыбу по назначению. Иначе для гарантированного обеззараживания рыбы от живых гельминтов стоит применить известные методы: промораживание, соление или высокое температурное воздействие.