С наступлением весны все романтичнее становятся рабочие будни ученых. В природе еще нет вегетации, растения продолжают спать, можно лишь отметить жизнедеятельность флоры незамерзающих водоемов, а у ботаников начинается весенний полевой сезон. О. А. Мочалова спешит на снегоходе добраться до самых труднодоступных мест заповедника «Магаданский», в среднее течение р. Ямы.

НЕ ВСЕ ГРИБЫ БЫВАЮТ ПОЛЕЗНЫ...

В окрестностях г. Магадана есть несколько участков с насаждениями елей. К счастью, P. areolatum там не обнаружен, однако присутствуют другие виды ржавчины, но не на шишках, а на хвое. Организациям, которые занимаются благоустройством города, и дачникам рекомендуется учитывать специфику развития ржавчинного гриба P. areolatum и не высаживать рядом ель и черемуху.

В 2014 г. в Ямском рефугиуме впервые была отмечена зараженность еловых шишек фитопатогенным ржавчинным грибом P. areolatum. Учитывая факт присутствия паразитного вида, особое внимание следует уделять фитопатогенной обстановке на территории Ямского участка заповедника «Магаданский». Рекомендуется регулярно обследовать леса с участием ели, наблюдать за семеношением и суховершинностью. Борьба с ржавчиной шишек ели затруднительна; меры по устранению патогенного гриба разработаны не до конца. При выявлении эпифитотии P. areolatum (с долей зараженных деревьев более 50%) рекомендуется собирать и сжигать пораженные шишки. Для сохранения реликтовых участков ели сибирской в качестве крайней меры рекомендовано уничтожать близко расположенные к елям деревья черемухи. Как указывают литературные источники, черемуха должна расти не ближе 500 м от ели.

Популяция ямской ели произрастает в экстремальных условиях Крайнего Севера, и успех ее возобновления зависит не только от природно-климатических, но и биотических факторов, в числе которых большое влияние оказывают грибы-возбудители болезней. Возобновление ели происходит довольно медленно, семеношение нерегулярное, всхожесть семян низкая. Поэтому сведения по вредоносному виду, паразитирующему на шишках ели, очень важны для сохранения заповедного реликтового «елового острова». Развитие ржавчины снижает не только выход семян, но и их качество. Существуют данные, что зараженные шишки не дают семян или сильно снижают их урожай. Кроме того, установлено, что базидиоспоры P. areolatum способны поражать не только шишки, но и молодые побеги ели (особенно верхушечные), способствуя их деформации и усыханию. Поэтому любые факторы, приводящие даже к незначительному снижению урожайности шишек, всхожести семян и угнетению подроста, могут негативно сказаться на состоянии реликтовой изолированной северо-восточной популяции ели. Ранее основной угрозой существованию «елового острова» рассматривались только лесные пожары.

Визуальная оценка зараженности еловых шишек урожая 2014 г. в заповеднике «Магаданский» составляла 20−30%, урожая 2015 г. — 10%. В 2017 г. при средней, местами слабой, урожайности пораженные шишки отметили лишь на одной учетной площади, их доля была менее 5%. Прошлогодние зараженные шишки сохранились на площадках выше р. Студеной, их доля менее 10%. При обследовании ельников в устье р. Халанчиги и севернее зараженных шишек не обнаружили. Таким образом, общая тенденция заражения елей уменьшается и это радует.

P. areolatum распространен по всему Евразиатскому континенту, включая территорию России; эпизодически встречается в зоне произрастания разных видов елей и черемухи. По данным З. М. Азбукиной и исследователей, на которых она ссылается, в Дальневосточном регионе гриб отмечен в Приморском и Хабаровском краях, на Сахалине, Курилах и Камчатке. Магаданская область — самое северное для российского Дальнего Востока местонахождение гриба. Он включен также в список инвазивных видов Северной Америки в целях предостережения от экзотических агрессивных болезней древесных ресурсов.

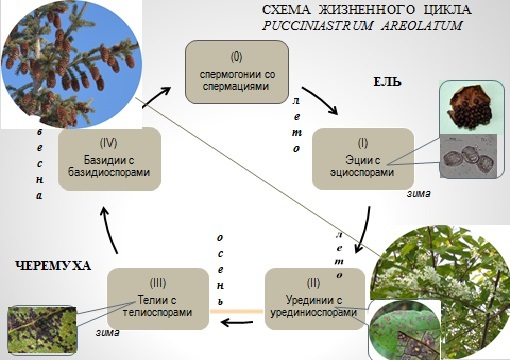

Перезимовавшие эциоспоры ветром переносятся на черемуху, где гриб проходит летнюю и осеннюю стадии развития. Поражение начинается, как только распускаются листья (в условиях Магаданской области — середина июня). На нижней стороне листа черемухи образуются резко ограниченные фиолетовые или красно-бурые пятна, на которых развиваются белые урединии. Урединиоспоры могут заражать новые листья черемухи. В конце лета — начале осени на верхней стороне листа черемухи между жилками образуются темно-бурые пятна, что свидетельствует о развитии телий внутри эпидермиса листа. Они зимуют на листьях черемухи и весной прорастают базидиями. Базидиоспоры разносятся ветром и, попадая на молодые шишки ели, заражают их. Таким образом, полный цикл развития гриб проходит в течение двух лет.

Заражаются шишки ели базидиоспорами, которые переносятся весной с опавших листьев черемухи. В конце лета на поверхности молодых шишек развиваются спермогонии и эции. Спермогонии появляются на наружной поверхности чешуй шишек в виде уплощенных корочек разной формы. На внутренней поверхности кроющих чешуй еловых шишек развиваются эции, похожие на небольшие, слегка приплюснутые шарики красно-коричневого цвета размером 1−2 мм. Они располагаются скученными группами, по несколько десятков штук на внутренней стороне чешуи. При этом чешуйки широко раскрываются, шишки темнеют и становятся хорошо заметными издали. При разрушении из эциев выходят эциоспоры. Развиваться эциоспоры на шишках могут несколько лет после исходного заражения, создавая постоянный источник инфекции.

P. areolatum — разнохозяинный облигатный паразит с полным циклом развития (все пять стадий). Он относится к базидиальным ржавчинным грибам (Pucciniastraceae, Pucciniales, Pucciniomycetes, Pucciniomycotina, Basidiomycota, Fungi). Основной хозяин гриба черемуха, на ней проходит основная телиостадия гриба; ель только промежуточный хозяин, на ней развиваются спермогонии и эции.

Ямский еловый остров — единственный в Магаданской области уголок темнохвойной тайги, сохранившийся до наших дней с давних времен, переживший оледенения, рубки, пожары и другие неблагоприятные воздействия. Этот реликтовый массив ели находится под защитой заповедания и охраняется государством. Он расположен более чем в 600 км от основного ареала ели сибирской (Picea obovata).

Основная задача в этот период − мониторинг плодоношения ели на пробных площадях; предстоит оценить урожайность и собрать еловые шишки для их последующего морфометрического анализа и изучения всхожести семян. Также в задачи входят, по возможности, оценка последствий пожаров (пожар 2005 г.), определение состояния подроста лиственницы Каяндера и ели сибирской по периметру, а также на самом горельнике. Еще следует обратить внимание на фенологию водных растений в незамерзающих ручейках и протоках.

В одну из таких поездок О. А. Мочалова обнаружила на шишках ели сибирской фитопатогенный гриб Pucciniastrum areolatum. Для севера Дальнего Востока это новость. В 70-е годы прошлого столетия «еловый остров» обследовали дальневосточные микологи, но вид не был зафиксирован. Внимание привлекли пораженные шишки с растопыренными чешуйками, которые остаются на деревьях дольше здоровых. При созревании семян кроющие чешуи здоровых шишек раскрываются, но никогда не поворачиваются кверху, как у больной шишки.

Материал подготовила Н. А. Сазанова